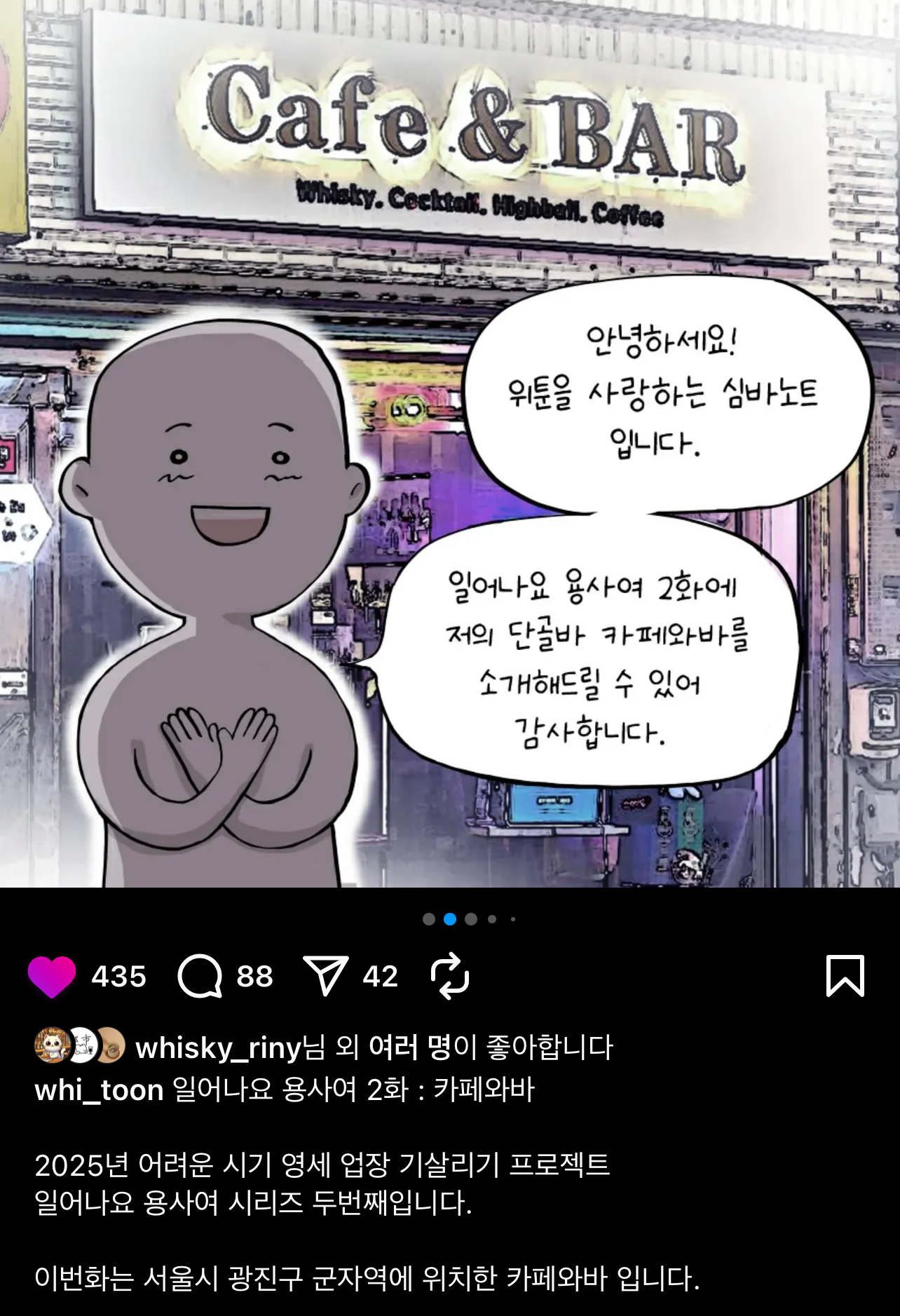

일주일에 1-2 회는 기본으로 방문하는 bar

원하는 주류를 바에서 먼저 접하는 고객으로써, 한국의 바 문화는 다양한 컨셉과 경험을 중심으로 진화하고 있다. 해리포터 테마의 바, 고객이 음악을 신청할 수 있는 뮤직 바, 독서 경험에 초점을 맞춘 북 바에 이르기까지 국내 바 문화의 스펙트럼은 매우 넓다. 이러한 다양성 속에서도 공통점은 바의 컨셉과 분위기에 오너의 취향과 가치관이 깊이 반영된다는 점. 칵테일 메이킹도 클래식 메이킹을 고집하는 곳이 있다

바텐더들의 바텐더 코블러 대표의 연희동 매장은 호텔 인테리어와 매우 닮았다. 대표가 호텔이 가업이라고 한다. 서울 바닥 그 어떤 bar 보다도 호텔스러운 매장.

실험실도 있고 호텔에 온 것처럼 넓고 분위기 압살이다. 몇 직원들이 서비스가 아쉬워도 매장때문에 가끔 방문한다. 주류 경험은 여기서 극대화된다. 취하면 감성적으로 변화하기도해서 매장과 공간의 인테리어, 음악, 화장실, 바텐더의 태도는 하나하나가 크게 다가오는 것이다.

Bar 를 찾는 고객들은 무엇을 기대하는가

바를 찾는 고객층은 다양하다. 말하고 싶은 대상을 찾는 고객, 혼술러, 은밀한 데이트를 원하는 2명, 위스키 바에는 싱글 몰트를 선호하는 고객이, 칵테일 바에는 클래식 칵테일을 즐기는 고객이 있습니다.

바텐더들은 이러한 고객들을 단골로 전환시키기 위해 주로 웰컴 푸드나 추가 안주를 제공하거나, 표준 정량보다 더 많은 술을 따르는 등의 전략을 사용한다. Bar 는 일반 외식업보다 훨씬 깊은 고객 관계를 형성하며, 고객들은 자신이 단골인 바 외의 다른 곳을 방문할 때 약간의 미안함을 느끼기도 한다.

Bar 는 창업 문턱이 낮으며 폐점도 잦다

한국의 bar 산업은 진입 장벽이 낮아 창업과 폐업이 빈번하다. 약 2천만원의 초기 투자금으로 작은 바를 열 수 있으며, 주류에 대한 전문적인 지식이 없어도 기본적인 대화 능력만 있으면 시작한다.

그러나 이러한 낮은 진입 장벽은 지속 가능성의 문제로 이어진다. 대부분의 바는 3년차까지 death valley 시기를 겪으며, 서촌, 성수, 이태원과 같은 주요 상권이 아닌 경우 5년 이상 유지하기가 매우 어렵다. 동네 주민만 고객으로 보는게 아니라 bar 는 관광지에서 관광객까지 포함해야 일회성고객으로 수익을 창출할 수 있다.

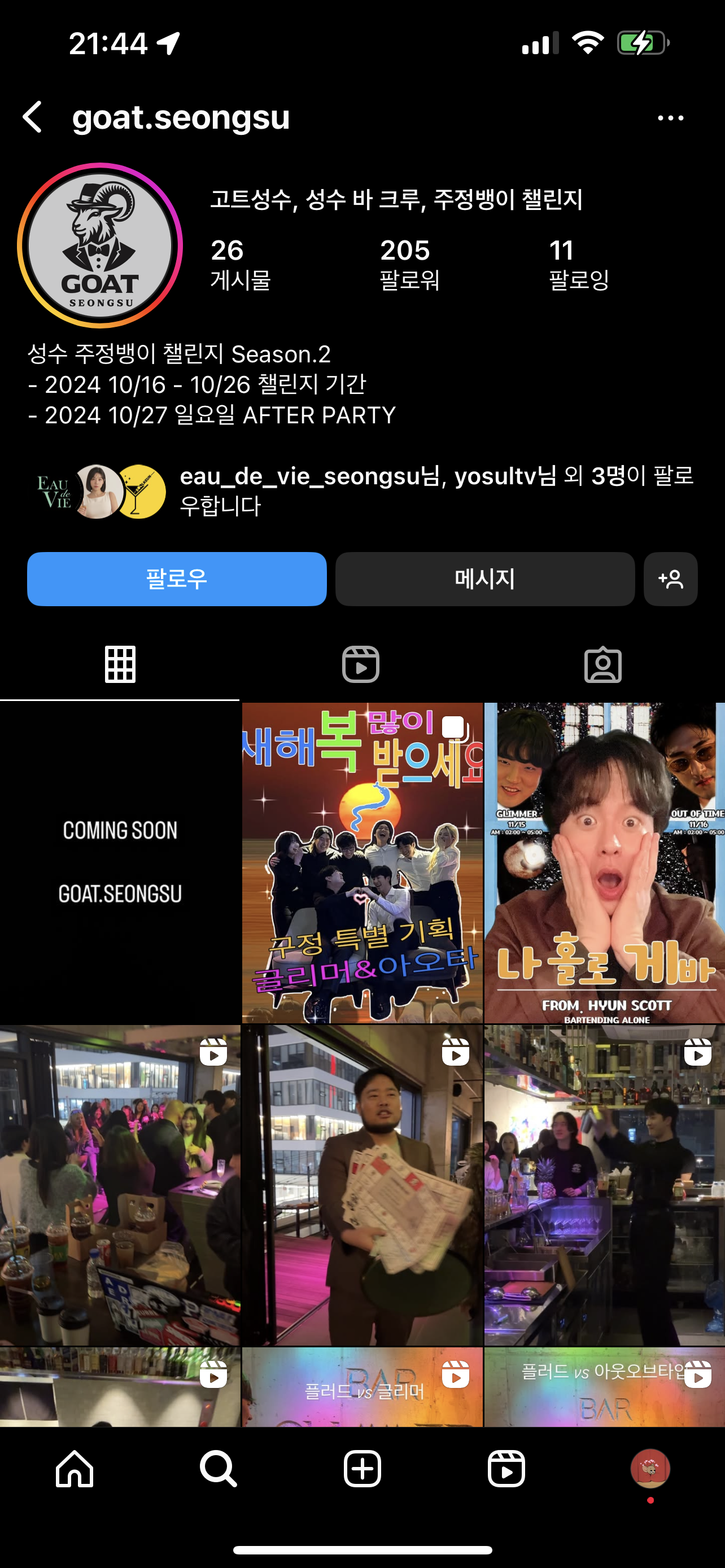

성수 bartender community

이러한 생존 환경 속에서 오너 바텐더들은 커뮤니티 형성에 주력한다. 시장이 작기 때문에 지역 상권을 활성화하거나 업계 내 친분을 과시하며, 자신만의 독특한 칵테일 제조 기술을 선보이는 것. 각 칵테일을 거의 반값에 판매하니 고객 입장에서는 개이득(?)

바텐더들 사이에서 칵테일 제조는 단순한 음료 제공을 넘어 기술과 창의성을 겨루는 경쟁의 장. 내가 자주 가는 클래식 바와 가끔 가는 현대식 바는 아웃풋과 퀄리티가 완전히 다르다.

결국 한국의 바 문화는 단순히 술을 마시는 공간을 넘어, 오너의 철학과 바텐더의 개성, 그리고 고객과의 관계가 복합적으로 어우러지는 독특한 문화 공간라고 볼 수 있다.

고트 성수 챌린지는 그래서 눈에 띈다. 소수 후미진 상권에서 바 매장 운영하느니 상권에서 계속 연대를 유지해야한다. 알바생 관리, 도매처 관리 등 각종 정보를 폐쇄적으로 주고 받기

때문이다.

나 또한 몰트 바에서 위스키(레어 올드 바틀) 시음 후

주류 구매전에 trial 로 꼭 경험하는 곳이므로,

바 시장이 커졌으면 하는 바램이다.

'술담화와 삶' 카테고리의 다른 글

| 피트 위스키 입문(2) | Arran Machrie Moor | 아란 마크리무어 & Talisker 10년 (0) | 2025.04.01 |

|---|---|

| 피트 위스키 입문(1) 탈리스커 저리가라! 피트 위스키 입문은 일리악 Ileach Cask Strength (0) | 2025.04.01 |

| 아드벡 제품라인 시음 후기 (2) | 아드벡 안오 | 아드벡 10년 (0) | 2025.03.31 |

| 아드벡 제품 라인 시음 후기 (1) (0) | 2025.03.31 |

| [북 리뷰] <프리워커스> 일의 방식에 질문을 던진다. (1) | 2024.10.13 |